Se l’editoria italiana accoglie volentieri titoli tradotti da altre lingue, il mondo anglosassone vanta un’altezzosa autarchia rispetto alle traduzioni. Negli Usa e in Inghilterra solo il 3 % dei libri in commercio è tradotto, percentuale che per la fiction si abbassa a un drammatico 0,7%. Il disequilibrio è tanto grave da stimolare interventi pubblici a favore della traduzione letteraria, con premi, fondi e concorsi, in un’ottica di sostegno al pluralismo editoriale che, attraverso la letteratura, chiama in causa diritti umani come la libertà di espressione e la protezione delle minoranze linguistiche.

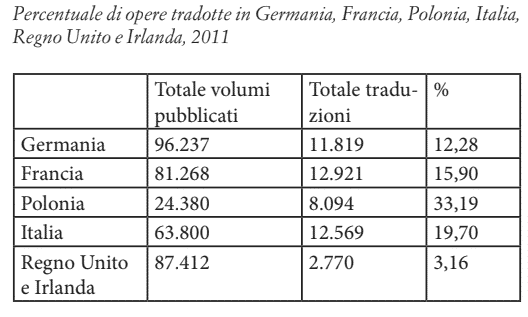

America Yawns at Foreign Fiction titolava un articolo del «New York Times» di qualche anno fa, nel commentare il rapporto per lo più assente tra editoria di lingua inglese e traduzioni da altre culture letterarie. L’headline di apertura si circostanziava poi in una serie di interviste e commenti di addetti al settore che citavano un dato famoso, quel 3% di produzione editoriale che Stati Uniti e Gran Bretagna riservano ogni anno alla traduzione di libri dall’estero, per tutto il mercato, per tutti i generi, da tutte le altre lingue del mondo. La percentuale, che corrisponde grossomodo a due-tremila titoli all’anno per ciascuno dei due mercati nazionali, è ormai arcinota, tanto da definire antonomasticamente il problema: esiste un intero progetto dell’università di Rochester (Usa) e una rivista di translation studies che si intitolano, appunto, Three Percent. Nonostante la fama acquisita negli anni, la cifra non cessa di sorprendere, suscitando ininterrotte prese di posizione e tentativi di smentita. Un recente report di Literature Across Frontiers (Laf), l’ente di ricerca dell’università gallese di Aberystwyth, ha ad esempio voluto dimostrare che la quota di traduzioni nel Regno Unito, dal 2011 in poi, ha raggiunto punte addirittura del 4% (in Three Percent? Publishing Data and Statistics on Translated Literature in the United Kingdom and Ireland), un risultato che, pur attestando una piccola e apprezzabile crescita, ovviamente non cambia il quadro generale della situazione.

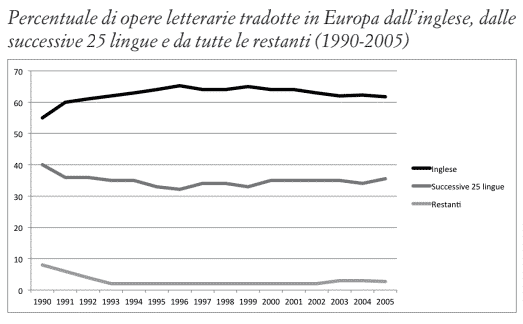

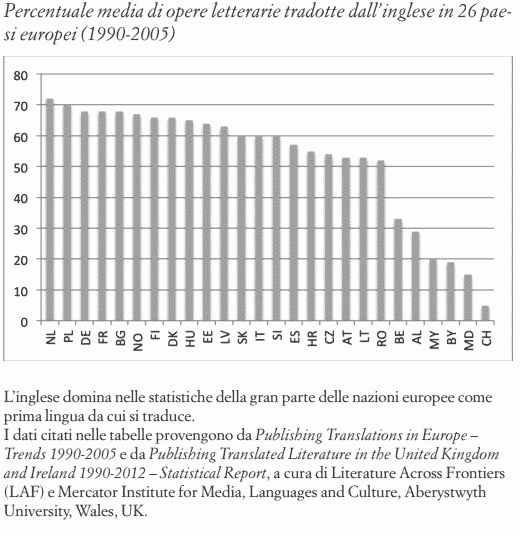

La guerra dei numeri imperversa tra gli studiosi e il fatto non sorprende, perché anche la traduzione libraria soffre, come altre attività culturali, di una cronica mancanza di dati che ne confermino o ne smentiscano gli andamenti statistici. Ciò accade nonostante essa alimenti uno dei più grandi database bibliografici del mondo, fondato dalla Lega delle Nazioni nel 1932 e dal 1946 gestito direttamente dall’Unesco: si tratta dell’index Translationum, che raccoglie e classifica le informazioni bibliografiche sui libri tradotti a livello globale. Faticosamente e solo parzialmente implementato dalle biblioteche centrali di tutto il mondo, l’index Translationum consente tuttavia di avere degli utili spaccati sulle dinamiche della traduzione ai giorni nostri. Si scopre così che l’Europa produce da sola l’80% delle traduzioni globali, e ben l’85% delle traduzioni letterarie; che esistono differenze notevoli tra il tasso di traduzioni nei vari paesi, ma che l’inglese è sempre la prima lingua da cui si traduce.

Altre nazioni europee importano fino a un quarto o un quinto della produzione editoriale. Regno Unito e Irlanda poco più di un trentesimo.

La pervasività dell’inglese – dovuta a un combinato di semplicità d’uso, plasticità lessicale ed egemonia strategica globale – ne fa la voce più ascoltata al mondo: un monologo tanto assordante che non presta orecchio a ciò che ha intorno e che rischia di tradursi, specie nell’ambito della narrativa, in un inconsapevole discorso autoriferito, o, per dirla con Roberto Calasso, in «una letale mescolanza di provincialismo e imperialismo» (intervento al New York Festival of International Literature citato in To Be Translated or Not to Be, Pen/Irl Report on thè International Situation of Literary Translation, a cura di Esther Alien, 2011). Un caso valga per tutti: Roberto Bolano, arrivato sugli scaffali statunitensi quando già altri autori cileni o internazionali da lui influenzati erano stati tradotti.

Non è affare che riguardi solo lettori statunitensi o d’Oltremanica. La provata impermeabilità degli editori anglosassoni alle traduzioni ricade a cascata su tutti coloro che adoperano l’inglese come «utile intermediario», e che leggono nella lingua franca contemporanea per accedere a contenuti non disponibili nel loro sistema, giocoforza più ristretto. Come commentava la traduttrice Esther Alien nel già citato articolo del «New York Times»: «We’re the clogged artery that prevents authors from reaching readers anywhere outside their own country». Il cosmopolitismo a senso unico della lingua inglese produce insomma ritardi di ricezione a livello globale.

Fortunatamente il problema sembra essere ben presente ad alcune encomiabili istituzioni inglesi e americane, private e pubbliche, che negli anni hanno approntato una schiera di azioni volte ad aggredirlo da tutti i fronti. Enti come English Pen nel Regno Unito e il National Endowment for the Arts negli Stati Uniti hanno intrapreso iniziative utili ora a sostenere l’offerta di traduzioni – con fondi destinati alle case editrici, premi versati direttamente ai traduttori, stanziamenti che coprono in tutto o in parte l’acquisto dei diritti esteri – ora a creare una domanda specifica di letture tradotte nei rispettivi pubblici, con sostegni alla promozione editoriale, eventi letterari dedicati alla traduzione e gruppi di lettura. Se negli Stati Uniti tende a prevalere il primo orientamento, assieme a una polverizzazione di premi e iniziative destinate per lo più ai traduttori, la compagine britannica si mostra più compatta e raccolta sotto l’egida dell’English Pen, fondato circa dieci anni fa per iniziativa della media company Bloomberg, e che da tre anni raccoglie l’eredità dell’Arts Council England nel gestire i finanziamenti alle traduzioni da altre lingue straniere in inglese.

Il programma Pen Translates in particolare finanzia direttamente le case editrici inglesi che vogliano acquisire titoli da una lingua straniera. Il bando seleziona opere in virtù del valore letterario e arriva a coprire nella maggior parte dei casi il 100% dei costi di traduzione. Un contributo generoso, dunque: eppure Erica Jarnes, manager del Writers in Translation Programme presso English Pen e intervistata in occasione di questo articolo, ritiene che non siano gli onorari dei traduttori – più elevati nel Regno Unito che non altrove – a fare la differenza nei tassi di traduzione di una nazione. «Per quanto onerosi possano essere i costi di traduzione, è molto più un problema di mindset e di fiducia che non di budget economico». A parere della Jarnes, tra le molte ragioni che trattengono un editor di un grande gruppo inglese o statunitense dalla scelta di tradurre un libro da una lingua straniera, la principale è l’esorbitante quantità di manoscritti proposti in inglese – una cultura che conta quattrocento milioni di parlanti madrelingua – ma la seconda è la difficoltà di trovare un lettore editoriale di cui fidarsi e che conosca sufficientemente bene sia la cultura di origine di quel volume sia quella di destinazione, nonché i gusti di quel particolare editor. «L’editoria» sostiene la Jarnes «è un mestiere basato sulle relazioni, e le buone relazioni richiedono molto tempo e molto sforzo per crescere e svilupparsi».

Dice molto sulle dinamiche editoriali anche un secondo programma che English Pen da qualche anno dedica alla promozione libraria, denominato Pen Promotes. Sorto per volontà di un ente, che tra le molte attività si occupa anche di tutelare le voci di scrittori a rischio per il loro impegno in cause internazionali, Pen Promotes finanzia costi di viaggio, presentazioni librarie ed eventi letterari che coinvolgono l’autore tradotto e il suo pubblico potenziale, cura bibliografie tematiche e coordina gruppi di lettura. Il programma presuppone di per sé che il successo di una traduzione nell’odierno mercato non risieda solamente nella sua intrinseca qualità letteraria, ma possa scaturire dal sostegno pubblicitario che l’editore più o meno convintamente convoglia sul volume in uscita. Occorre tenere conto che, nella trasmissione editoriale moderna, «un elemento decisivo è la costruzione mediatica della figura dell’autore», e che, talvolta, «il marketing curato di case indipendenti “small, nimble and focused” può avere resa maggiore della promozione generalista di un grande marchio editoriale», proprio perché più saldamente cucito all’identità di chi lo promuove.

Queste le fronde più giovani e mutevoli di un programma ramificato, che però affonda le radici in basi ideologiche lontane nel tempo. La Pen Charter, approvata dai primi soci Pen nel 1948, difende «the principle of unhampered transmission of thought within each nation and between all nations» inquadrando gli scopi dell’ente nella cornice sovragovernativa della tutela dei diritti di espressione e delle minoranze linguistiche: e non a caso programmi simili sono condotti negli Stati Uniti direttamente dall’amministrazione pubblica, mentre English Pen ed enti affini rivestono uno special consultative status in organismi internazionali come l’Unesco. Per quanto possiamo stupircene, conclude la Jarnes, «la buona letteratura ha ancora il potere di influire sul mondo, in maniera profonda e duratura». Ed è un potere che va tutelato e corretto, ad esempio «dando risonanza a voci meritevoli di essere sentite». In una lingua che, se vuole essere ponte e non prigione linguistica per il resto del mondo, deve necessariamente aprirsi al diverso da sé.